抹茶の原料茶葉なので、蒸した後は粉砕しやすいように葉は開いたままの状態で乾燥させていきます。

玉露と同じ覆下栽培で遮光された生茶葉の香りと鮮やかな緑色を損なわないように製茶されます。

茶葉の硬さによって時間が異なります。

摘んできた生茶葉を蒸気で蒸します。生茶葉に含まれる酵素の働きを止めるだけでなく、青臭(青臭さ)を取り除き、覆い香気をたたせます。

【工程終了時の含水量約】380~450%

【茶葉の温度】100℃

この蒸機の中では、円筒状の金網とその中心にある突起の付いた軸棒が、それぞれ回転します。茶葉は、円筒状の中を軸棒の突起で跳ね上げながら均一に蒸気が当てられ、蒸し上がります。

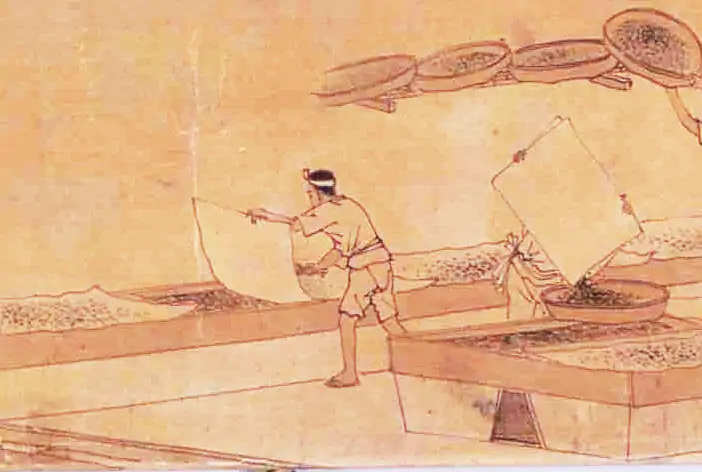

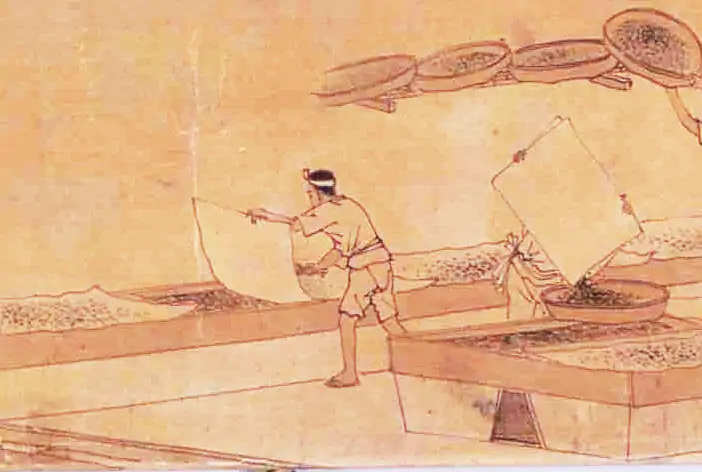

碾茶製茶特有の散茶機による茶葉の冷却をします。これにより、茶葉に付いている蒸気の露を取り除きます。

散茶機は、3~5台の送風機とそれと同じ数の「かや」があり、高さ5~6mの「かや」の中を送風機で蒸した茶葉を吹き上げます。蒸機と碾茶炉の間に設置され、すべての「かや」通り抜けて、茶葉が重ならないように碾茶炉に入ります。

碾茶炉内を茶葉の乗ったコンベアーが往復し、熱風と輻射熱で茶葉を芯から水分を取り除きます。

【碾茶炉下段】時間:2分30秒〜2分50秒 温度:170℃〜190℃

【碾茶炉上段】時間:10分 温度:100℃

【碾茶炉中段】時間:20分 温度:50℃〜60℃

碾茶炉は耐熱性の高いレンガで覆われ、下からバーナーで熱せられた鋳物からとレンガからの輻射熱加熱します。碾茶炉内を下段、上段、中段の順にコンベアーが茶葉を乗せて移動します。

葉と茎では茎の方が乾燥しにくいため、葉と茎を分離してそれぞれ乾燥させます。

葉と茎の長さや重さの差を利用して葉と茎を分離する機械です。 木茎分離機やつる切り機ともいいます。

葉と茎はそれぞれ水分量が異なるため、別々の乾燥機で水分量を保存可能な5%程度まで下げます。

コンベヤで乾燥機内を茶葉や茎が移動しながら水分を除去していきます。

揉んで乾燥させる理由

①旨味がよく出るようにする(お茶が何煎も出るようにする)

②葉と茎を均一に乾燥させる(味のバラツキをなくす)

③保存性をよくする

工程終了時の含水量…茶葉が持つ水分量で製茶特有の表し方

茶葉の硬さによって時間が異なります。

摘んできた生茶葉を蒸気で蒸す3つの目的として、「生茶葉に含まれる酵素の働きをストップ」「青臭(青臭さ)を除去」「揉みやすくするための柔軟性の増加」が上げられます。

【工程終了時の含水量約350%】

【茶葉の温度100℃】

この蒸機の中では、円筒状の金網とその中心にある突起の付いた軸棒が、それぞれ回転します。茶葉は、円筒状の中を軸棒の突起で跳ね上げながら均一に蒸気が当てられ、蒸し上がります。

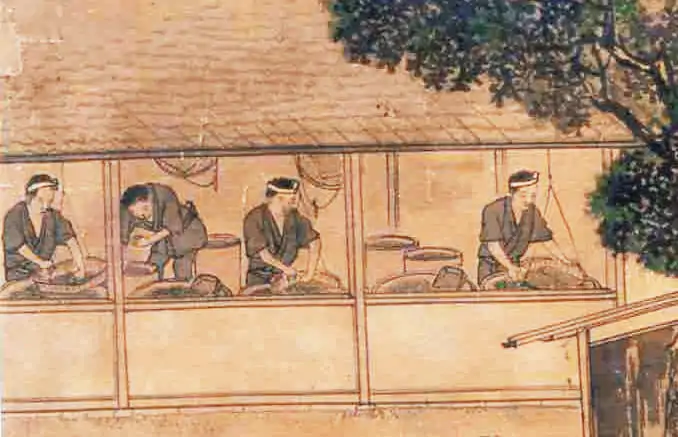

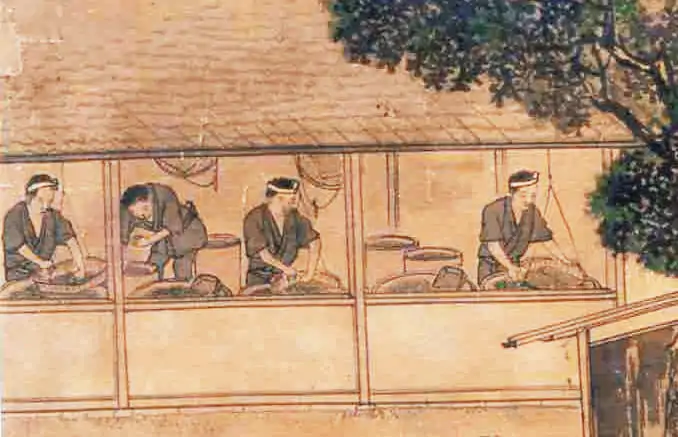

蒸し・・・摘み取った新芽を蒸籠に拡げ、充分な蒸気で均等に蒸す。そして、蒸し上がった葉を団扇で扇ぎ、冷やしながら蒸し露を取り除く。

蒸した茶葉を叩きながら攪拌して熱風による乾燥と同時に茶葉に圧力をかけることで、茶葉内部の水分を表面に揉みだしながら、均一に効率よく乾燥させます。

【工程終了時の含水量 100%】

【茶葉の温度 36℃程度】

粗揉機の内部では、「ダク」と呼ばれる竹製の内張りがされていて、その部分と茶葉を挟み込む金属製の「揉み手」が回転軸に取り付けられ、そこで揉み込まれます。またその反対側に取り付けられている大きなフォークのような形の「葉ざらい」が熱風の中に茶葉を巻き上げます。

茶切り(露切り、葉乾き)・・・葉を助炭面に擦り付けないようにかき上げ、30~40cmの高さから振り落としていく。葉が重ならないように、素早く均等に行う。(約25分)

横まくり(回転)・・・助炭全面を使って、最初は軽く転がし、乾燥するのに応じて次第に力を入れて行く。最後の20分程は、特に力を入れてもむ。(約1時間30分)

熱を加えずに茶葉を揉みます。茎や葉の柄の部分は乾きにくいので、揉む圧力を高くすることにより水分を揉みだして、茶葉全体の水分を均一にします。

【工程終了時の含水量 100%】

【茶葉の温度は熱を加えない工程なので計測していない】

揉捻機は「揉盤」と呼ばれるステンレス製の台の上に「ヒル」と呼ばれる放射状に波形の出っ張りがあり、その上を円錐形のおもりが旋回しながら茶葉によりをかけていきます

玉解き・・・左右に素早く手を動かして、横まくりで出来た塊をほぐす。(約5分)

中上げ・・・茶葉を一旦ボテに上げ、葉を冷やし水分を均一にする。この間に、茶葉の小さな塊も丁寧に解しておく。(約10分)

茶葉に熱風を加えながら軽く揉んで乾燥を進めます。さらに水分を均一に取り除き、茶葉をよって細くします。

【工程終了時の含水量 35%】

【茶葉の温度 36℃程度】

中揉機の回転するドラムの内部には熱風が入り、内側に張り付けてある竹製の「ダク」に対して、その中心部にある主軸に取り付けられた金属製の「揉み手」が回転しながら茶葉を揉みます。

茶揃え(中もみ、もみきり)・・・「もみきり」と「片手まくり」と呼ばれるもみ方を交互に行うが、片手まくりは十分に力を入れて、一工程7回以上行う。こより状に細長くなって来た茶葉の方向を揃えるように注意する。(約30分)

茶葉に熱風を加えながら圧力をかけて、さらに揉むことで針状に形を整えながら乾燥します。

【工程終了時の含水量 13%】

【茶葉の温度 36℃程度】

本体中央部の底には「ダク」が張り付けられ、そこを前後に往復運動する「揉圧盤」が茶葉を揉み込みます。また「ダク」の両側には茶葉に熱を伝える溝があり、そこに落ちた茶葉は「往復ぼうき」と「回転ぼうき」により「ダク」に戻され連続して揉みこまれていきます。

でんぐり(アイセイ)・・・葉の蒸れと上乾きを防ぎながら、形と香味を良くする工程。両手で茶を軽く持ち上げるように、左右交互にもんで行く。茶に丸みを付ける感じで、最初は軽く、乾燥するのに応じて力を入れて行く。(約20分)

板ずり(かまち、仕上げもみ)・・・宇治製法だけに見られる、最終仕上げの工程。板を使ってもみ、茶の形状を丸く細く伸ばし、色艶と香気を良くする。(約50分)

精揉が終了した茶葉は、乾燥機に入れられて、まだ茶葉の中にある水分を減らしていきます。乾燥は貯蔵に適する水分量にするための製茶最後の工程です。

【工程終了時の含水量 5%】

【茶葉の温度 36℃程度】

ここでは揉みの工程は無く、じっくり熱風で水分を減らしていきます。

乾燥・・・仕上げ終了後(約60℃)の助炭に薄く拡散し、時々反転し乾燥を行う。

揉んで乾燥させる理由

①旨味がよく出るようにする(お茶が何煎も出るようにする)

②葉と茎を均一に乾燥させる(味のバラツキをなくす)

③保存性をよくする

工程終了時の含水量…茶葉が持つ水分量で製茶特有の表し方

茶葉の硬さによって時間が異なります。

摘んできた生茶葉を蒸気で蒸す3つの目的として、「生茶葉に含まれる酵素の働きをストップ」「青臭(青臭さ)を除去し、覆い香気を発揚」「揉みやすくするための柔軟性の増加」が上げられます。

【工程終了時の含水量380~400%】

【茶葉の温度100℃】

この蒸機の中では、円筒状の金網とその中心にある突起の付いた軸棒が、それぞれ回転します。茶葉は、円筒状の中を軸棒の突起で跳ね上げながら均一に蒸気が当てられ、蒸し上がります。

蒸し・・・摘み取った新芽を蒸籠に拡げ、充分な蒸気で均等に蒸す。そして、蒸し上がった葉を団扇で扇ぎ、冷やしながら蒸し露を取り除く。

蒸した茶葉を叩きながら攪拌して熱風による乾燥と同時に茶葉に圧力をかけることで、茶葉内部の水分を表面に揉みだしながら、均一に効率よく乾燥させます。

【工程終了時の含水量 100%】

【茶葉の温度 36℃程度】

粗揉機の内部では、「ダク」と呼ばれる竹製の内張りがされていて、その部分と茶葉を挟み込む金属製の「揉み手」が回転軸に取り付けられ、そこで揉み込まれます。またその反対側に取り付けられている大きなフォークのような形の「葉ざらい」が熱風の中に茶葉を巻き上げます。

茶切り(露切り、葉乾き)・・・葉を助炭面に擦り付けないようにかき上げ、30~40cmの高さから振り落としていく。葉が重ならないように、素早く均等に行う。(約25分)

横まくり(回転)・・・助炭全面を使って、最初は軽く転がし、乾燥するのに応じて次第に力を入れて行く。最後の20分程は、特に力を入れてもむ。(約1時間30分)

熱を加えずに茶葉を揉みます。茎や葉の柄の部分は乾きにくいので、揉む圧力を高くすることにより水分を揉みだして、茶葉全体の水分を均一にします。

【工程終了時の含水量 100%】

【茶葉の温度は熱を加えない工程なので計測していない】

揉捻機は「揉盤」と呼ばれるステンレス製の台の上に「ヒル」と呼ばれる放射状に波形の出っ張りがあり、その上を円錐形のおもりが旋回しながら茶葉によりをかけていきます

玉解き・・・左右に素早く手を動かして、横まくりで出来た塊をほぐす。(約5分)

中上げ・・・茶葉を一旦ボテに上げ、葉を冷やし水分を均一にする。この間に、茶葉の小さな塊も丁寧に解しておく。(約10分)

茶葉に熱風を加えながら軽く揉んで乾燥を進めます。さらに水分を均一に取り除き、茶葉をよって細くします。

【工程終了時の含水量 35%】

【茶葉の温度 36℃程度】

中揉機の回転するドラムの内部には熱風が入り、内側に張り付けてある竹製の「ダク」に対して、その中心部にある主軸に取り付けられた金属製の「揉み手」が回転しながら茶葉を揉みます。

茶揃え(中もみ、もみきり)・・・「もみきり」と「片手まくり」と呼ばれるもみ方を交互に行うが、片手まくりは十分に力を入れて、一工程7回以上行う。こより状に細長くなって来た茶葉の方向を揃えるように注意する。(約30分)

茶葉に熱風を加えながら圧力をかけて、さらに揉むことで伸びのよい形に整えながら乾燥します。

【工程終了時の含水量 13%】

【茶葉の温度 36℃程度】

本体中央部の底には「ダク」が張り付けられ、そこを前後に往復運動する「揉圧盤」が茶葉を揉み込みます。また「ダク」の両側には茶葉に熱を伝える溝があり、そこに落ちた茶葉は「往復ぼうき」と「回転ぼうき」により「ダク」に戻され連続して揉みこまれていきます。

でんぐり(アイセイ)・・・葉の蒸れと上乾きを防ぎながら、形と香味を良くする工程。両手で茶を軽く持ち上げるように、左右交互にもんで行く。茶に丸みを付ける感じで、最初は軽く、乾燥するのに応じて力を入れて行く。(約20分)

板ずり(かまち、仕上げもみ)・・・宇治製法だけに見られる、最終仕上げの工程。板を使ってもみ、茶の形状を丸く細く伸ばし、色艶と香気を良くする。(約50分)

精揉が終了した茶葉は、乾燥機に入れられて、まだ茶葉の中にある水分を減らしていきます。乾燥は貯蔵に適する水分量にするための製茶最後の工程です。

【工程終了時の含水量 5%】

【茶葉の温度 36℃程度】

ここでは揉みの工程は無く、じっくり熱風で水分を減らしていきます。

乾燥・・・仕上げ終了後(約60℃)の助炭に薄く拡散し、時々反転し乾燥を行う。