京都府南部にある宇治市は京都盆地の一番低いところにあり、寒暖の差が激しく、土質もよく適度な降水量があったため、古くから良質なお茶が作られてきました。その茶づくりは京都府内に広がり、茶づくりに適した品種も誕生しました。

お茶の収穫は、新しく芽吹く芽の部分を茶づくりに適した大きさで摘み取ります。昔からの「手摘み」は、今でも続いています。また動力を使って茶摘みをする「はさみ摘み」も、多くの茶生産者に用いられています。 この大事な茶摘みをするために一年中、茶園で美味しいお茶をつくる様々な作業が行われています。

宇治茶の代表的な3茶種と言えば、「宇治抹茶」「宇治煎茶」「宇治玉露」ですが、こちらも炭火からガス、石油、電気と熱源が文明の発達とともに、手動から機械へと製茶方法も変化を遂げてきましたが、昔から品質の良い茶づくりは変わりません。

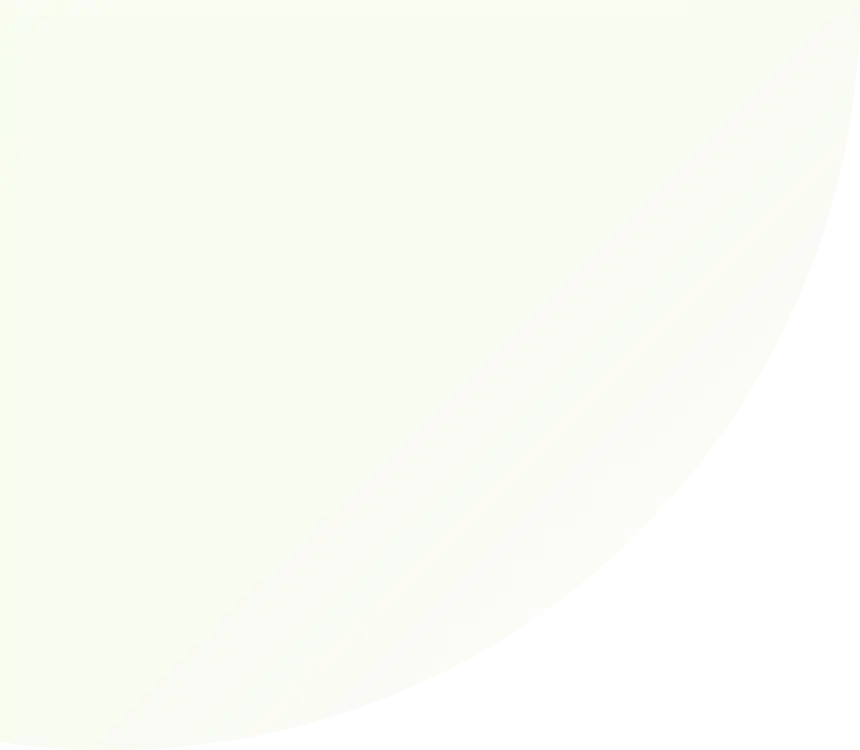

茶生産者が作ったお茶は、茶商が購入します。茶商は消費者が求めるお茶に仕上げるため、お茶の品質と特徴を見極め、値段をつけて茶を買います。取引は茶市場や生産者と茶商との間で直接行われています。また、茶商同士の売り買いも活発です。

お茶は海苔等とあわせ、古くから乾物(かんぶつ)と呼ばれています。水分量が少ない乾燥した商品なので保存がききますが、お茶は、高い気温のところに置くと品質が落ちます。さらに日光に当たることで色と同時に品質も落ちます。また乾燥しているので水分を吸いやすく、湿度の高いところは、非常に品質が落ちるので、なるべく密封して冷蔵庫に保管します。このようにお茶はデリケートなので、美味しく飲むために保管方法は重要です。

今飲んでいるお茶のほとんどは、お茶の仕上げ作業がされています。この作業はとても重要で、お客様の好みの「味」「香り」とともに「価格」も調整することで、様々な消費者に対応できる技術です。仕上げ技術は、お茶の特徴をつかむ能力が必要で、鑑定力のある茶商により昔から培われてきました。よいお茶を適正な価格で安定的に提供するには、鑑定力のある茶商が欠かせません。

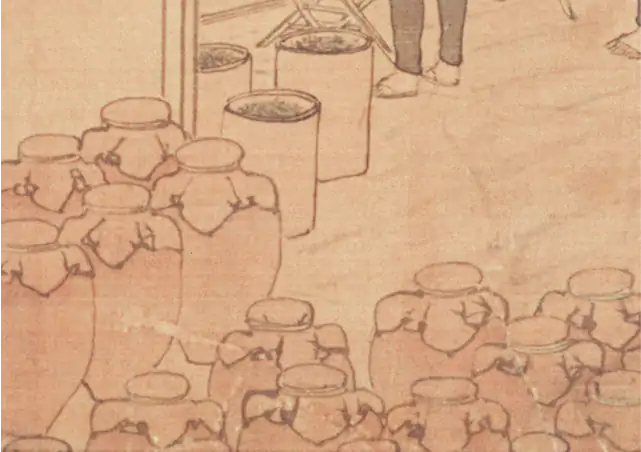

昔から、春先の2~3ヶ月で年間の必要量を製茶されてきたお茶は、夏から次の年の春先まで半年以上は、お茶が作られません。特に高温多湿の気候の日本で、品質を保つために昔から保存する容器は、大変重要です。美味しい宇治茶を皆様にとどけるため、保存容器には、様々な工夫がされ、時代とともに移り変わってきました。

お茶の生産方法等だけでなく、販売方法も時代とともに変化してきました。しかし昔から変わらないのは、顧客満足度を高めることです。お客様によって求める満足度は様々ですが、茶業界は、「好みの味や香り」「欲しいお茶の量」「買いたい価格」「お届けする速さ」に対応しています。