理科

もくじ

お茶の種類

お茶は加工方法によって大きく分けると、緑茶、烏龍茶、紅茶の3種類がありますが、

これらは元は同じ茶の葉(ツバキ科の植物)からできます。

緑茶

緑茶は、摘み取ったお茶の葉にすぐに熱を加えて乾燥させたもの。育て方や作り方でいろんな種類があり、揉んで作る煎茶や玉露、揉まずに作る碾茶(抹茶)などがある。いわゆる発酵を全くさせずに作ったお茶(不発酵茶)です。

烏龍茶

烏龍茶は茶葉を途中まで発酵させてから炒って発酵を止めたお茶(半発酵茶)。中国や台湾が主な産地です。

紅茶

紅茶は、摘み取った葉を萎凋(乾燥)させた後、もみ込んで完全に発酵させた赤みがかったオレンジ色のお茶(発酵茶)。香り高い風味が特徴です。

しかし、お茶には品種があり、

その旨味成分(テアニン)の量などからそれぞれの加工方法にふさわしい種類が選ばれてつくられています。

碾茶/抹茶

棚などでおおいをしている茶園(覆下園)で、日光の直射をさけて育てた新芽を蒸した後、もまずに乾燥させてつくります。香り豊かで、まったりとしたうまみがあります。抹茶は碾茶を茶臼などでひいて粉にしたものです。

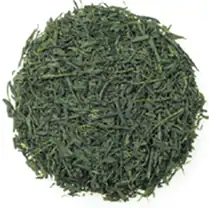

玉露

棚などでおおいをしている茶園(覆下園)で、新芽に20日以上おおいをして柔らかい、緑色の濃い芽を育てます。その新芽を蒸してもみながら乾燥させてつくったものです。ふくよかなおおい香とまろやかなうまみをもつ最高級のお茶で、鮮やかな緑色をしています。茶葉をそのまま食べることもできます。

かぶせ茶

おおいをしている茶園(覆下園)で、14日以上おおい、日光があたらないように育てた新芽を蒸してもみながら乾燥させてつくったものです。煎茶のさわやかさと玉露の風味を合わせもっています。

煎茶

おおいをしない茶園(露天園)の新芽をつんで蒸した後、もみながら乾燥させてつくります。さわやかな香りと上品な渋みのある味わいです。日本で一番多く飲まれているお茶です。

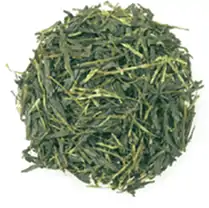

川柳

番茶のひとつ。煎茶をつくるときに出る葉の中から選別された緑色の太く、大きい形のものを使います。あっさりとした風味があります。

ほうじ茶

川柳や煎茶を強火で炒って、香ばしいにおいを引きだしたお茶です。

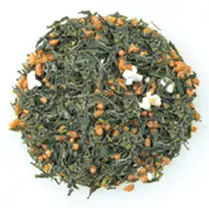

玄米茶

川柳や煎茶によく炒った米を混ぜたお茶です。

京番茶

1番茶をつんだ後の親葉を蒸してもまないで乾燥してから炒ったもので、葉や茎の形がそのまま残っています。どくとくな香りがあります。

玉緑茶

鉄製の釜で茶葉を炒ってしあげたもの(釜炒り製)と、煎茶のように蒸してから曲玉状にしあげたもの(蒸し製)の二種類があります。別名グリ茶と呼ばれています。(九州地方で多く生産されています)

烏龍茶

茶葉を途中まで発酵させてから、炒って発酵を止めた香り高いお茶。中国、台湾が主な産地です。

紅茶

茶葉を完全に発酵させてから乾燥してつくります。お茶の色は赤みがかったオレンジ色で、香り高い風味が特長です。

お茶のおいしさの秘密

お茶には、日光をあてない育て方があるんだね。

野菜やくだものは日光がたくさん必要なのに、どうしてお茶は違うんだろう

お茶にはテアニンという物質が含まれている。このテアニンはお茶のうまみを出すアミノ酸※なんだよ。根でつくられて葉まで移動するんだけど、そこで日光があたると渋みのカテキンに変わっていくんだよ。まろやかな味わいをもつ玉露や碾茶は、日光を避けて育てた葉を使ってつくるんだよ

露天園と覆下園

露天園

日光を充分に受けて、自然に栽培されている茶園。

テアニンがカテキンに変化していくので、渋みも加わり、煎茶などのさわやかな味わいのお茶ができます。

緑茶のうまみを引き出す覆下園

茶園におおいをかぶせて栽培する方法です。

4月に新芽が出たら、葉をつむ前からよしず※とわら※、化学繊維などでおおい、日光をあてないようにします。テアニンからカテキンへの変化が少ないので、渋みが少なく、うまみが多い碾茶・玉露・かぶせ茶などのお茶ができます。

◎日光が少ない→渋みが少なく、うまみが多い

本ずによる覆下園

宇治茶の産地に昔から伝わる茶園のおおい方です。

丸太のくいと竹で棚をつくり、その上によしずを広げてわらを敷きます。茶園は温度が低く、湿度が多くなるので、新芽はゆっくり生長します。

化学繊維による覆下園

本ずをまねて、鉄骨の棚の上に化学繊維をかぶせます。

おおいを二段式にして通気性※を高め、茶園の湿度が高くなるのを防ぎます。

美味しいお茶をつくるには、日光のあたり方のバランスが大切!

| ※カテキン(渋み成分) | 茶葉に含まれている物質で、菌を殺す作用やガンを防ぐ作用があります。 |

|---|---|

| ※アミノ酸(うまみ=甘み成分) | タンパク質を作っている成分で約20種類ある、うまみや甘みをもつものが多い。 |

| ※よしず | ヨシの木の茎で編んだすだれ。 |

| ※わら | 稲や麦の茎をほしたもの。 |

| ※通気性 | 中と外の空気が互いに通ること。 |