お茶の保管は、古来から冷暗所で保管するのが良いと感じていたようで、湿気に関しても注意を払われていたようです。品質を保つ原理は受け継がれ、時代に合った保存容器が生まれてきました。

童謡「ずいずいずっころばし」の歌詞に出てくる茶壺は、江戸時代のお茶壺道中のことと一般的に解釈されていますが、保管するための容器としては、それ以前から使われていたようです。陶器なので耐湿や保温に優れていて、夏の高温多湿には、山の氷室でひと夏を越して、秋に開封することが多かったようです。

江戸時代末期に宇治で誕生した保管容器であり、杉の木で作った箱、その中をブリキで内張りをして、気密性を高めました。当時から、優秀な茶の保管容器であり、現在も使用している茶業者がいます。茶壺と比較して衝撃に強く、補修が可能であるため、明治には茶櫃が大量に作られて、海外に向けても茶櫃で輸送されたようです。

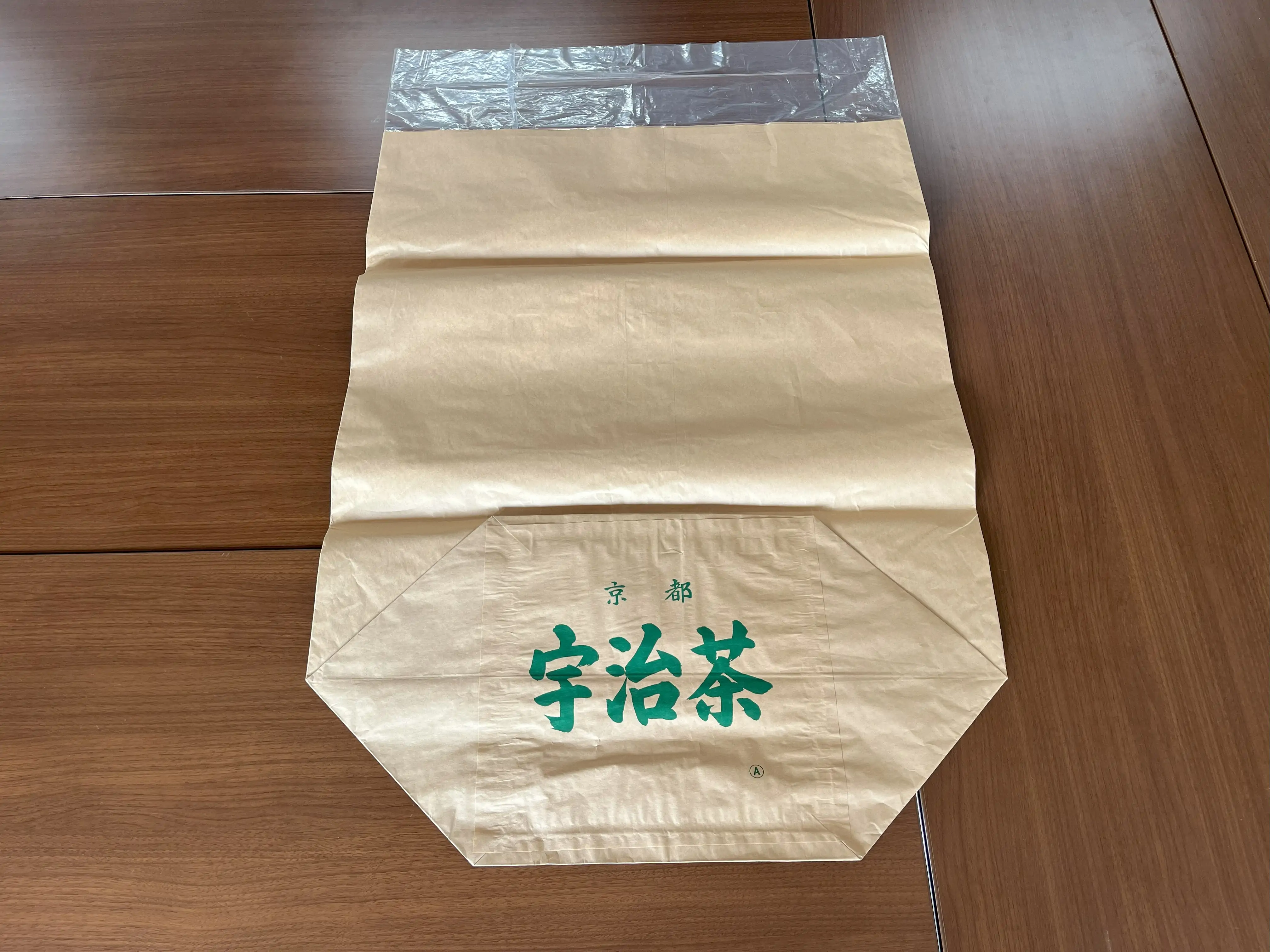

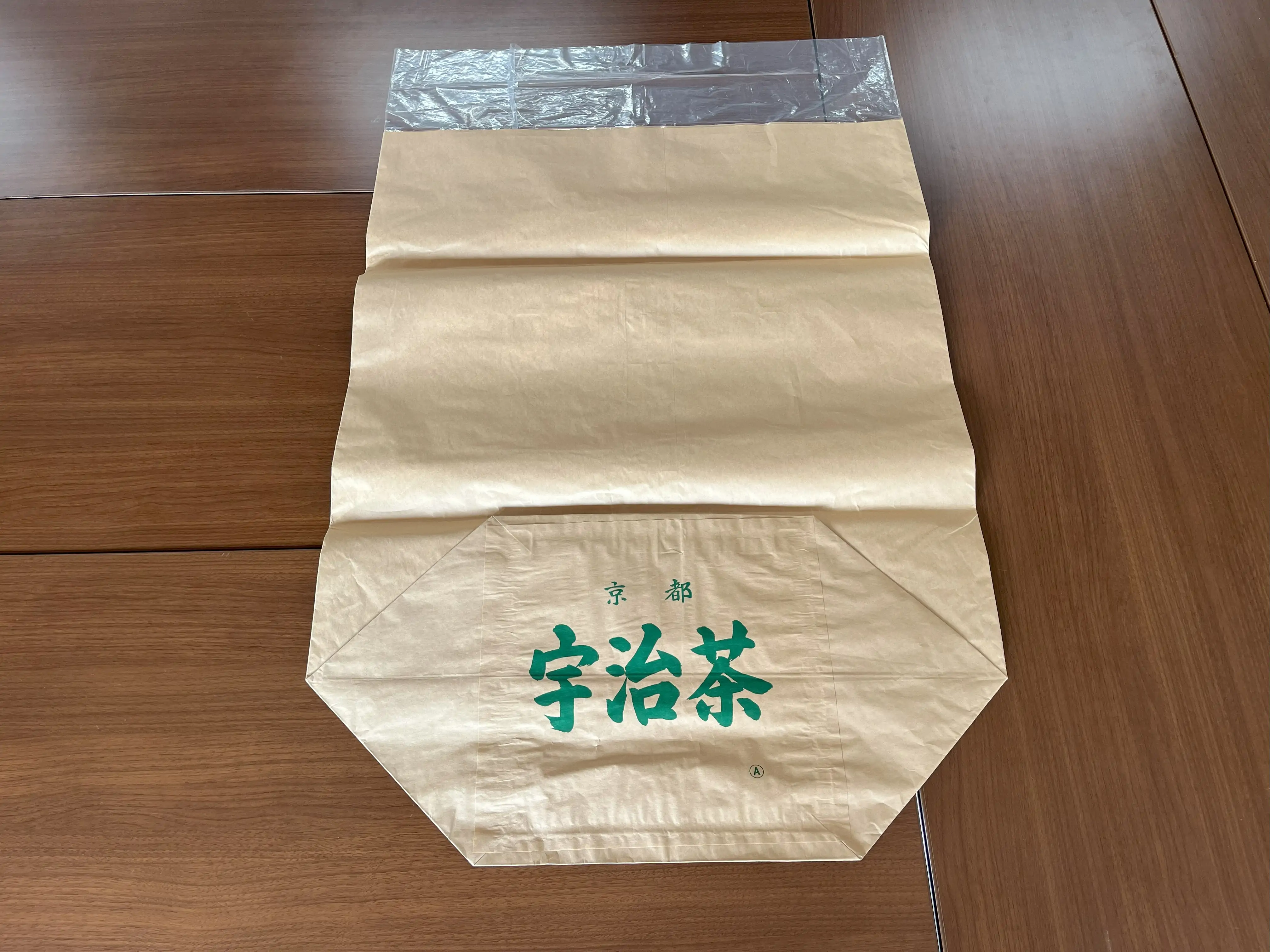

米俵のようにお茶を詰めて保管する袋です。袋の構造は、3重になっていて、お茶が触れる内側と外側は紙製で出来ていて、紙製に挟まれた真ん中は、ポリ袋になっています。このポリ袋がお茶を湿気から守り、香りを封じ込める役目を果たしています。読み方は他にダイカイブクロ、タテ、タテフクロとも呼ばれています。

ケースは、様々な大きさがあり、ケースサイズに合った中袋があります。現在流通している中袋のほとんどが、アルミの蒸着により密封が可能で、脱気して、窒素充填をすることで、品質を保っています。脱気(真空状態に近づける)だけですと、空気圧で茶葉をつぶしてしまう可能性があるので、窒素封入しています。

「茶櫃」「大海袋」「アルミ袋入り段ボールケース」は、現在でも茶業界で流通していますが、消費者には、このままで購入されることは、ほとんどありません。茶種によって異なりますが、小分けされた重量で商品パッケージに詰められて販売されます。缶詰や袋詰に関しても、気密性の高い袋や缶により、品質を保つ工夫をしています。

ご家庭での保存方法はこちら