用意するもの

1お湯を冷ます

沸騰したお湯60~70㏄を湯冷ましから急須に入れます。

さらに茶碗に注ぎ、約40℃(人肌程度)~60℃になるまで冷まします。

※湯温は器を移すたびに、約5度~10度、下がります。

※1人でお飲みになる場合はお湯20~30㏄

2玉露を入れる

急須に茶葉を大さじ山盛り2杯程度、10g入れます。

※1人でお飲みになる場合は茶葉5g

3お湯を入れる

湯冷ましした茶碗のお湯40℃(人肌程度)~60℃を急須に入れます。

4茶葉の動きを確認する

ふたをせずに、茶葉の動きを眺めてください。

※ふたをして茶葉の浸出を待つ淹れ方もあります。

5色の変化を確認する

お茶を注いで1分ほどすると茶葉がお湯を吸って、うす緑色に変化してゆきます。出し頃は1~2分くらいです。

6完成

お茶を急須から茶碗に回し注ぎをして濃さが均一になるようにします。二煎目以降は、お湯の温度を上げて待つ時間を短くします。三煎目も十分おいしくいただけます。

用意するもの

1お湯を冷ます

沸騰したお湯180㏄を3人分(60㏄)に分けて茶碗に注ぎ、約70℃~80℃になるまで冷まします。

(湯温を下げたいときは玉露の淹れ方と同様に湯冷まし又は、マグカップを使って冷まします。)

※湯温は器を移すたびに、約5度~10度、下がります。

※1人でお飲みになる場合はお湯60㏄

2煎茶を入れる

急須に茶葉を大さじ山盛り2杯程度、10g入れます。

※1人でお飲みになる場合は茶葉5g

3お湯を入れる

湯冷ましした茶碗のお湯約70℃~80℃を急須に入れます。

4茶葉の浸出を待つ

ふたをして茶葉の浸出を待ちます。急須の中で、茶葉がお湯を吸って、黄緑色に変化してゆきます。出し頃は45秒~1分くらいです。

5完成

お茶を急須から茶碗に回し注ぎ(玉露と同様)をして、濃さが均一になるようにします。最後の一滴まで絞りきってください。二煎目以降は、お湯の温度を少し上げて待つ時間を短くし、絞りきってください。

用意するもの

1抹茶を入れる

茶碗に抹茶を茶しゃくで2杯、約1.7g入れます。

2お湯を入れる

茶碗に3分の1位、湯温80度前後のお湯(70~80㏄)を注ぎます。

茶筅で点てる時には、まず利き手ではない方の手を、抹茶碗が滑らないようにささえ、利き手は、人差し指と中指と親指の3本で茶筅の竹の部分を握ります。

はじめは底の抹茶をお湯になじむようにゆっくり混ぜます。

手首を前後に振り、最後に表面を整えられるようにゆっくり動かし、静かに茶筅を引き上げます。

3完成

抹茶の表面が、キメが細かく泡立てば出来上がりです。

点て方によっては、細かく泡立てない点て方もあります。

用意するもの

1ほうじ茶を入れる

急須に茶葉を山盛り2杯程度、10g入れます。

2お湯を入れる

ポットから急須にお湯(約300~400㏄)を入れます。

3茶葉の浸出を待つ

お湯を入れた状態で約30秒くらい置きます。

4完成

濃さが均一になるように回し注ぎして(玉露・煎茶同様)お茶葉最後の1滴まで絞りきります。

用意するもの

1お湯を沸騰させる

やかんにお湯を沸かします。(約2L)

2お湯を入れる

お湯が沸騰したら、お茶の葉を入れ(20g)、2~3分煮出します。

3完成

注いでください。

冷抹茶

1抹茶を点てる

少し濃い目に抹茶を点てます。(抹茶の点て方は抹茶のページをご覧ください。

2氷を入れる

抹茶に氷を入れます。

用意するもの

1濃い抹茶を作る

抹茶と水を1:5(目安)で滑らかになるまでよく混ぜる。

2薄茶を点てる

抹茶 約2g(茶杓で2杯)に お湯 50~60mlを入れ、茶筅を前後に動かし、きめの細かな抹茶を立てる。

3薄茶に濃い抹茶で描く

薄茶の泡の上に、濃い抹茶を乗せるようにして、ゆっくり少しずつ描く。

・失敗と思ったら、茶筅でもう一度点てる、そうすれば、何回でもチャレンジできます。

・描き終えた後は、お好みの味にして美味しくお飲みください。

冷めた時や濃くなっている時はお湯を足す、夏は氷を入れて冷抹茶にするなど、

また牛乳や砂糖を入れるなど、お好みの味で美味しく飲んで最後までお楽しみください。

大福茶

京都では元旦に一年の無病息災を祈って大福茶という縁起の良いお茶を飲みます。

大福茶の淹れ方は、茶碗に梅干しと結び昆布を入れ、お茶を注ぎます。

用意するもの

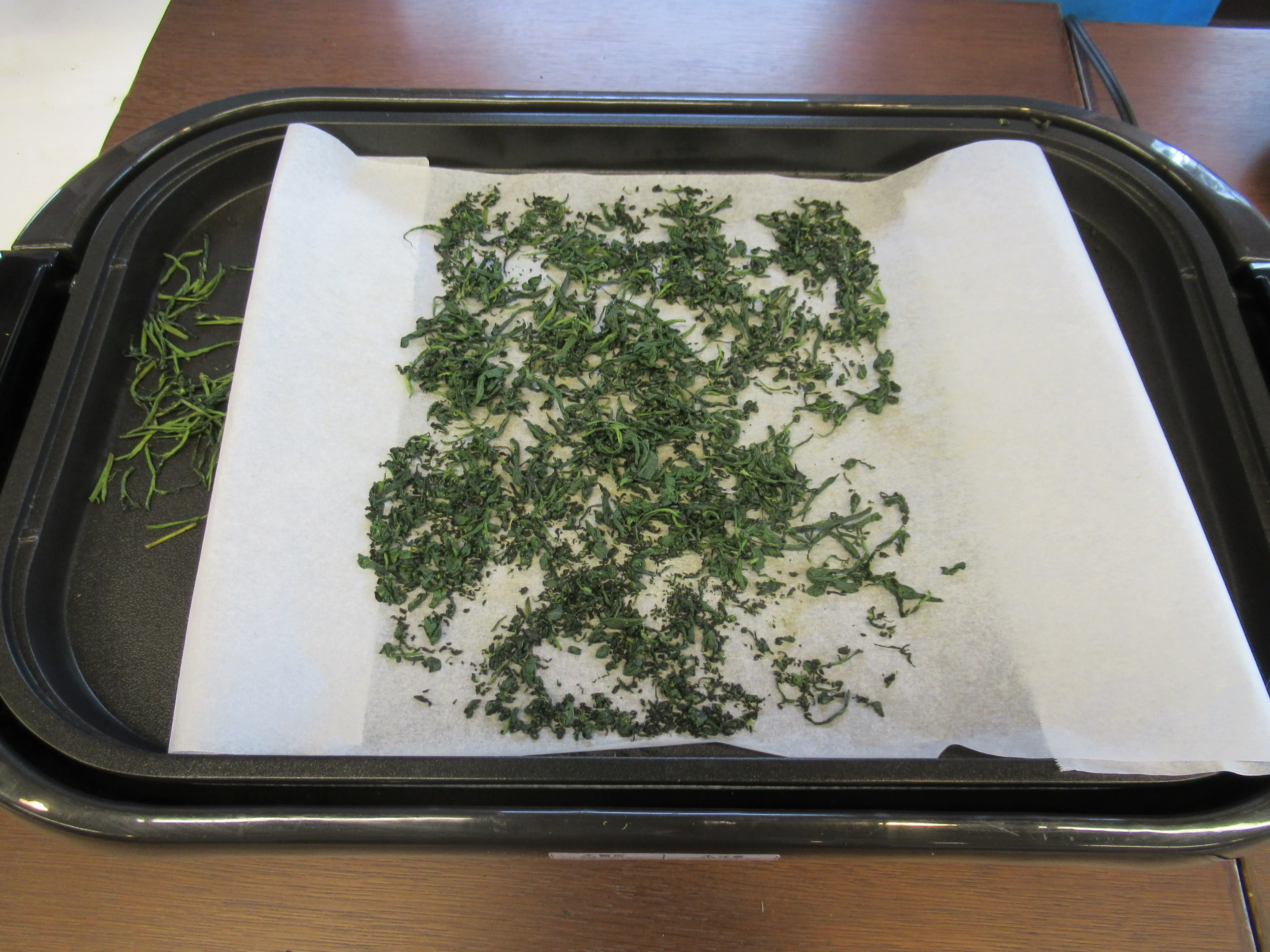

1お茶の生芽を加熱しほぐす

お茶の生芽を電子レンジで約1分加熱します。ホットプレート上にクッキングシートを敷き、蒸した生芽を広げ、箸で全体をほぐすようにして水分を飛ばします。(約10分)

2手のひらで葉を揉む

ある程度表面の水分が取れたら、クッキングシートごと下ろし、手でさわれるようになったら、少しずつ両手のひらで葉を揉みます。

3葉を乾燥させる

水分などが葉の表面に出てきたら、再度、クッキングシートをホットプレート(保温~ 150℃)にのせ、箸や手でほぐしながら乾燥 させます。

4繰り返す

2と3の工程を繰り返します。(約30分)

5完成

ホットプレートの上にお茶をのせ、仕上げ乾燥をします。(約10分)

茶香服とは

茶香服は、鎌倉時代に中国から伝わり、お茶の産地を飲み当てる娯楽として、南北朝時代には大流行しました。

今では、数種類のお茶を選び、それに花鳥風月客など風雅な茶銘を付けて、順不同に出される茶銘を当てるというものです。

5種3煎競技

5種類のお茶を3回飲み分け、最高15点満点で順位を競います。

買える店(京都府茶協同組合組合員)

買える店は、宇治茶を買える店として、京都府茶協同組合の組合員※を紹介しています。

詳しく見る

問屋業を専門にしていて、小売していない組合員もいますので、お立ち寄りの際は、お電話で確認をして下さい。